Travaux Personnels Encadrés - 2003

La recherche d'astéroïdes

Problématique :

Quels sont les risques d’une collision entre un astéroïde et la Terre

?

Dans le système solaire, il existe beaucoup d’objets célestes. A part le soleil et ses neufs planètes, on compte quelques milliers de comètes et d’astéroïdes de toutes tailles.

Les uns orbitent tranquillement au delà de l’orbite de Pluton, mais les autres ne sont pas si loin comme la ceinture d’astéroïdes, situées ente les orbites de Mars et Jupiter.

Actuellement près de 2000 objets vagabondant entre Mars et Jupiter mais ceux qui sont potentiellement dangereux car ils peuvent croiser l’orbite de la Terre et ainsi rentrer en collision avec celle-ci sont les géocroiseurs.

Ainsi, quels scénarii peut-on envisager en cas d’une collision entre un astéroïde type « géocroiseur » et notre Terre ?. Et quelles en seraient les conséquences en fonction de la dimension de l’objet ?

Nous nous interrogerons tout d’abord sur ce qu’est un astéroïde, puis nous analyserons la prévisibilité d’un impact et enfin ses conséquences.

I – QU’EST-CE QU’UN ASTÉROÏDE ?

- Un astéroïde est un petit corps céleste, de forme souvent irrégulière dont le diamètre n’excède pas 150 km.

En dépit de leur taille modeste, les astéroïdes sont de véritables planètes, car ils tournent autour d’un étoile (ce qui n’est pas le cas des satellites qui tournent autour d’une planète).

Dans notre système solaire on a identifié actuellement près de 5000 astéroïdes dont la plupart se répartissent en un anneau : la ceinture d’astéroïde en Jupiter et Mars (environ 2000 objets) ; le reste, après l’orbite de Pluton.

-Les astéroïdes sont classés par famille selon leurs orbites.

Nous avons la famille des Aten qui peuvent croise l’orbite de la Terre et de Vénus, celle des Appolo croisant l’orbite de la Terre, celle des Amor croisant l’orbite de la Terre et celle de Mars.

Les astéroïdes de ces trois familles sont appelés géocroiseurs.

Viennent ensuite d’autres familles :

* La ceinture principale : leur orbite se trouve entre Mars et Jupiter (ce sont les plus nombreux)

* Les Troyens : astéroïdes sur l’orbite du Jupiter ou de Mars en avance ou en retard de 60°

*Les Centaures : astéroïdes dont l’orbite est entre celle de Jupiter et de Neptune : il y en a peu car les orbites sont instables.

*La Ceinture du Kuiper : ils se trouvent au-delà de l’orbite de Neptune, on en connaît peu car ils sont très loin de la Terre et très peu brillants mais ils pourraient être très nombreux .

De part leur composition, ils appartiennent aussi à différentes classes chimiques.

Classe

C : objets carbonés très sombres, témoin de l’origine du système

solaire (75 % des astéroïdes)

Classe S : objets métalliques (nickel, fer, magnésium, silicates plus

brillants (17 % des astéroïdes)

Classe M : objets en fer et nickel purs, brillants (7 % des astéroïdes).

Il

existe d’autres classes mais qui ne sont que des variantes des classes

C,S, M.

Il existe cependant un astéroïde particulier nommé 3753 Cruithne. En fait c’est un « compagnon » de la Terre sur son orbite. Son mouvement le fait osciller sur cette orbite, il se rapproche et s’éloigne alternativement de la Terre.

LES GEOCROISEURS

Un géocroiseur est un objet céleste tel les comètes ou les astéroïdes placé sur des orbites qui l’amène périodiquement à proximité de la Terre. La collision est alors probable.

Les corps de diamètres réduits (inférieur à 10 m) sont en plus grand nombre que les gros (inférieur à 50 m). De ce fait, la fréquence moyenne d’une collision avec la Terre est plus forte pour les petits que les grands et leur période de rapprochement varie de 6 mois à 100 millions d’années.

Plus le géocroiseur est gros, moins il a de chances de heurter la Terre, ce qui est heureux car même un géocroiseur de seulement 300 mètres de diamètre pourrait effacer un pays entier de la carte. De plus il provoquerait encore plus de dommage s’il plongeait dans l’océan (raz de marée , tsunamis)

II – CONSÉQUENCES D’UN IMPACT

|

Diamètre |

Fréquence d’Impact |

Conséquences |

|

10 cm à 10m |

200 météorites par an |

Accident local Elles brûlent en général dans

l’atmosphère. |

|

30 m |

Une fois par siècle |

Cataclysme local (Degré 8 sur l’échelle de Turin) Exemples connus : impact du Meteor

Crater (il y a plusieurs milliers d’années) ou

explosions de la Toungouska (1908) : une comète d’environ 60 mètres

de diamètre a explosé au-dessus de la Sibérie, dans une région

heureusement inhabitée, avec une puissance équivalente à 600 fois la

bombe d’Hiroshima. |

|

1 Km |

Une fois tous les 30.000 ans |

Cataclysme Régional (Degré 9 sur l’échelle de Turin) Pertes Humaines probables : 100 millions de morts |

|

10 Km |

Une fois tous les 100 millions d’années |

Cataclysme Planétaire (Degré 10 sur l’échelle du Turin) Exemple éventuel : la disparition des

dinosaures et des micro-organismes marins, il y a 65 millions d’années,

a peut-être été causée par la chute d’un astéroïde, dans la péninsule

du Yucatan, aux abords du golfe du Mexique (astroblème de Chicxulub).

C’est une chondrite carbonée, mesurant 10 km de diamètre et se déplaçant

à 90 000 km /h qui s’est écrasée au Yucatan. Elle a dégagée une

énergie équivalente à 100 millions de mégatonnes. Des débris consécutifs

à ce gigantesque impact ont été retrouvés en Afrique. |

Pour reprendre, l’hypothèse de la disparition des dinosaures, il y a environ 65 millions d’années, un objet de 6 à 14 km a percuté l’actuel golfe du Mexique, creusant un cratère de 280 km de large. Alors que la matière en fusion projetée par l’impact incendiait les continents, un séisme et un raz de marée d’une violence inouïe se déchaînaient. Les incendies rejetèrent de telles quantités de poussières que l’atmosphère s’obscurcit pendant des années. La lumière et la chaleur du soleil n’atteignaient plus le sol, la température chuta partout de 10 à 20 degrés alors que s’abattaient des pluies toxiques. Près de 80 % des espèces vivantes, dont les dinosaures, ont succombé à ce traitement. C’est l’hiver nucléaire.

Les dommages que pourrait causer un géocroiseur, dépendent donc de la vitesse à laquelle il percuterait la Terre, de sa taille et de sa composition .

Bien que les risques statistiques d’une collision majeure soient faibles, leurs conséquences sont trop importantes pour être ignorées…

III – DES MOYENS DE SURVEILLANCE ET UNE PRISE DE CONSCIENCE DU DANGER

1)L’E.S.A. : AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

L’ESA participe à des activités de surveillance et d’étude des géocroiseurs depuis de nombreuses années. Cet institut de recherche spatiale est situé près de ROME, en Italie et héberge le nœud principal du réseau « Spaceguard » qui lui s’occupe de la surveillance du ciel à l’échelle mondiale . L’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suisse, la Suède, le Canada, la Hongrie, la République Tchèque, participent au budget de cette organisme .

L’ESA vient de lancer un nouveau projet cherchant à faire germer au sein de l’industrie et des universités, les meilleurs idées possibles pour protéger notre planète contre les géocroiseurs.

Voici les 6 propositions sélectionnées :

*DON QUICHOTTE : cette proposition prévoit deux véhicules spatiaux dont l’un « DON QUICHOTTE », irait s’écraser sur un astéroïde tandis que l’autre, « SANCHO PANCA », posté à distance respectable, observerait ce qui se passe avant, pendant et après l’impact de manière à recueillir des informations sur la structure interne du géocroiseur. Cette mission permettrait également de tester d’éventuelles techniques de protection : est-il par exemple envisageable de programmer « DON QUICHOTTE » de manière à ce que son impact sur l’astéroïde modifie sa trajectoire pour éviter une collision avec la Terre.

* EARTHGUARD 1 : un véhicule spatial propulsé par des voiles solaires ou par un système électrique, occupant éventuellement la place de passager auxiliaire lors d’un lancement futur, serait placé sur une orbite héliocentrique pour observer les géocroiseurs à partir d’un poste d’observation favorable.

* ISTHAR : Cette mission permettrait de sonder l’intérieur d’un géocroiseur pour en étudier la structure et évaluer la menace qu’il représente par tomographie radar ; cette nouvelle technologie utilise des ondes radars capables de pénétrer dans le sol pour donner des images de l’intérieur d’un corps solide.

* SIMONE : Cette mission donnerait lieu au lancement d’une flottille de petits satellites de faible coût. Ceux-ci survoleraient un certain nombre de géocroiseurs et/ou s’y poseraient afin de caractériser cette population d’objets menaçants et d’obtenir sur eux des informations de première main.

* EUNEOS : Un recensement spatial serait entrepris à partir d’une orbite située dans le système solaire interne pour répertorier les géocroiseurs les plus dangereux. Ce sont souvent les plus difficiles à étudier à partir d’observatoires basés au sol étant donné que ces objets très peu lumineux ne sont fréquemment visibles que dans le ciel diurne ou à une très faible élévation au-dessus de l’horizon.

* TELEDETECTION SPATIALE DE GEOCROISEURS : Un observatoire spatial étudierait les caractéristiques physiques des géocroiseurs telles que leurs dimensions, leur composition et les caractéristiques de leur surface.

L’ESA jugera si l’un ou plusieurs des missions proposées sont faisables et méritent d’être poursuivies au cours de 2003.

2)LES SENTINELLES DE LA PLANETE

Une véritable prise de conscience a eu lieu dans le monde en ce qui concerne ce danger potentiel, trop souvent sous-estimé. C’est pourquoi en mars 1996, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a voté une résolution invitant les gouvernements des Etats membres de l’ESA à se préoccuper du problème. Mais le budget consacré par l’Europe à la détection des géocroiseurs ne dépasse pas les 100.000 Euros !!!

Aux Etats Unis, trois programmes existent déjà et reçoivent environ un million de dollars par an :

* le programme PCAS (Palomar Intercrossing Astéroïds Survery) est le 1er programme officiel de repérage des géocroiseurs à l’observatoire du Mont Palomar.

* le programme NEAT (Near Earth Astéroids Tracking) repose sur une collaboration entre la NASA et US AIR FORCE.

*le programme SPACE WATCH observe les astéroïdes et des comètes avec l’un des télescopes de Kitt Peak en Arizona, un des plus grands observatoires du monde (22 télescopes, 2 radiotélescopes). Le Congrès Américain devrait consacrer un budget d’un milliard de dollars au cours de la prochaine décennie pour mieux étudier les quelques 25000 objets risquant d’entrer en collision avec la Terre.

Par contre en France, le seul observatoire qui exerçait une surveillance (à Nice) a cessé de le faire en 2000, faute de moyens.

D’autres réseaux de veille spatiale, en Chine (observatoire de Pékin), en Russie (Observatoire de Saint Pétersbourg .) .

Au Nouveau Mexique, le groupe LINEAR (Lincoln Laboratory Near Earth Astéroid Rechearch) utilise un télescope militaire spécialisé dans l’étude des débris spatiaux et des satellites. Enfin un organisme international, Spaceguard Foundation a été fondé en1996 et rassemble des astronomes, professionnels ou amateurs, du monde entier.

De manière générale, la découverte du cratère de 180 km de large dans le golf du Mexique aurait permis cette prise de conscience. En effet, ce cratère est du à l’impact d’un objet de 6 à 14 Km de large qui aurait percuté la Terre, il y 65 millions d’années causant la disparition des dinosaures.

C’est pourquoi, voilà 5 ans, un vaste programme d’évaluation des risques représentés par les comètes et les astéroïdes a été lancé. Il s’agit de déterminer avec précision les orbites des corps de taille supérieure à 1 km dont l’impact sur Terre aurait des conséquences globales. Les géocroiseurs les plus menaçant sont ceux de la famille ATEN, AVEN et AMOR, mais hélas on ne connaît que 10 % de ces géocroiseurs !!!

3) LA MÉTHODE BLINK

Durant notre semaine à Saint Michel de l’Observatoire, nous avons eu l’occasion de manipuler le télescope T 600 au centre d’astronomie qui nous accueillait.

Notre travail consistait à l’aide de ce télescope à repérer les astéroïdes. Pou cela on utilise la méthode BLINK.

A) Le dispositif

Après acquisition de deux images stellaires avec un T600 mm de type Newton, grâce à une caméra CCD(Charge Coupled Device), nous les avons traitées avec le logiciel IRIS, car les clichés bruts ne conviennent pas pour un repérage direct d’astéroïdes.

En effet, trois défauts sont présents :

Le Dark : tous les corps qui ne sont pas au zéro absolu (-273,15°Cou 0°K) émettent des infra-rouges qui vont être captés par la caméra CCD . Il va donc falloir faire le « DARK », c’est à dire prendre un cliché totalement noir (du même temps de pause que les images originales), et le soustraire à celles-ci .

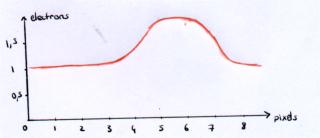

L’Offset : la caméra CCD fonctionne par comptage d’électrons.

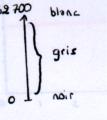

Pour un photon qui percute un atome de silicium, un électron tombe dans le puit. Plus le nombre d’électrons dans le puit est important, plus le pixel sera lumineux .

La caméra CCD fonctionne donc par comptage d’électrons . Or, le fait de lire l’image électroniquement, rajoute des parasites .

Cependant, comme en lisant le DARK, le même phénomène se produit, lorsque l’on soustrait le DARK, on soustrait également le signal d’OFFSET.

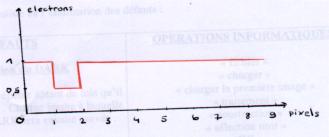

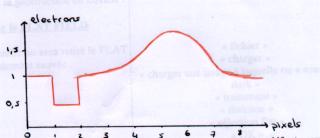

Le Flat Field ou PLU( plage de lumière uniforme ) :sur la vitre qui protège le capteur, il y a toujours des poussières qui vont empêcher la lumière de parvenir aux pixels et donc créer des auréoles noires qui fausseront l’image . Pour les isoler, on prend une image éclairée uniformément (au crépuscule par exemple ).

On obtient alors :

Or l’analyse de l’image brute donnerait la courbe suivante :

En divisant la deuxième courbe par la première, on rectifiera les défauts causés par le FLAT FIELD :

B) Ensuite arrive la démarche informatique, constituée de deux étapes

1) Le pré-traitement :

Il consiste en l’élimination des défauts :

|

DÉFAUTS Soustraction du DARK Cette opération sera répétée autant de fois qu’il y a de clichés du ciel . Chaque image à laquelle on aura retiré le DARK sera ensuite sauvée . Soustraction de l’OFFSET Il a été retiré lors de la soustraction du DARK . Division par le FLAT FIELD Chaque image à laquelle on aura retiré le FLAT sera également sauvée . |

OPÉRATIONS INFORMATIQUES « fichier » |

|

|

|

|

Noir |

Flat |

|

|

|

|

1re Image brute |

1re Image traitée |

|

|

|

|

2e image brute |

2e image traitée |

2) Le traitement :

PREMIERE ÉTAPELors des prises de vues, nous avons pris deux séries d’images espacées d’environ une heure . Dans chaque série, deux clichés identiques sont présents afin de pouvoir les centrer et les additionner . DEUXIEME ETAPEL’image résultant de cette addition sera elle aussi sauvée . Ensuite, on recommence pour les deux autres images de la deuxième série, puis on centre les deux résultantes ensembles, car en une heure, la Terre ayant tournée, le champs du télescope est différent . TROISIEME ETAPE Enfin, la dernière étape

consiste à faire le BLINK, c’est à dire à faire une animation afin

d’afficher alternativement les deux images obtenues . |

CENTRER |

4) UNE ÉCHELLE : L’ÉCHELLE DE TURIN

|

0 |

Pas de risque |

|

1 |

A surveiller attentivement |

|

2 à 4 |

Événement inquiétant |

|

5 à 7 |

Événement menaçant |

|

8 à 10 |

Collision certaine |

Exemple :

une astéroïde de niveau 8 produirait des dégâts locaux semblables à ceux d’un grand

tremblement de terre. Au

niveau 9, les dégâts deviendraient régionaux.

Au

niveau 10, l’impact déclencherait une catastrophe climatique globale, équivalente

à celle qui a peut-être provoqué la disparition des dinosaures.

5) UNE LUTTE MATÉRIELLE

L’idée actuellement la plus répandue serait de modifier la trajectoire du géocroiseur se dirigeant vers la Terre à l’aide de charges explosives nucléaires. Celles-ci seraient envoyées par les fusées intercontinentales et larguées à la surface du géocroiseur. Encore faudrait-il en avoir le temps. Il est déjà arrivé qu’un astéroïde ne soit repéré qu’une quinzaine d’heures avant son passage à proximité de la Terre. Entre 50 et 100 ans seraient nécessaires à la préparation d’une telle défense.

Cependant, cette entreprise devrait être placée sous contrôle international pour ne pas servir à l’élaboration de technique de guerre spatiale.

- Détruire ou détourner un astéroïde dépendrait en fait de la composition interne de celui-ci, de ses vides et de ses fractures susceptibles d’amortir le choc. De plus, une destruction thermonucléaire risquerait de transformer un bolide céleste en bombe à fragmentations et provoquer une avalanche de débris radioactifs sur toute la planète,

- Ou faire atterrir sur le géocroiseur une sonde équipée d’un système de propulsion. Un moteur de fusée par exemple, avec quelques tonnes de carburant pour donner en une poignée de minutes la poussée qui dévierait la trajectoire du géocroiseur,

- Ou encore utiliser des panneaux solaires qui dévieraient grâce aux vents solaires, rester à les attacher au géocroiseur pour qu’il puisse dévier.

CONCLUSION

L’astéroïde, ce corps céleste peut donc s’avérer fatal s’il entre en collision avec la Terre . Il est alors nommé géocroiseur .

Voilà pourquoi, de nombreux scientifiques se penchent sur ce phénomène non négligeable, afin d’éviter une catastrophe qui pourrait être autant locale que planétaire.

« Un éclair dans le ciel, une gigantesque explosion à l’horizon, et puis une vague de feu qui envahie tout en une seconde . Un cauchemar ? Peut-être mais le mieux pour l’instant et de ne pas y penser ! »